2025年、共通テスト国語に大問が追加され、「実用的な文章」(大問3)が出題されるようになりました。

まだ過去問が1年分しかありませんので、対策しにくい面もあるでしょう。そこで、今回は、本試験に先立って公開された試作問題(A問題)を手がかりに、新しい国語(現代文)で求められていることを解説したいと思います。

試作問題(A問題)

テーマは「気候変動が健康に与える影響」です。資料として与えられるものは次の通り。

- 【文章1】健康分野における気候変動について

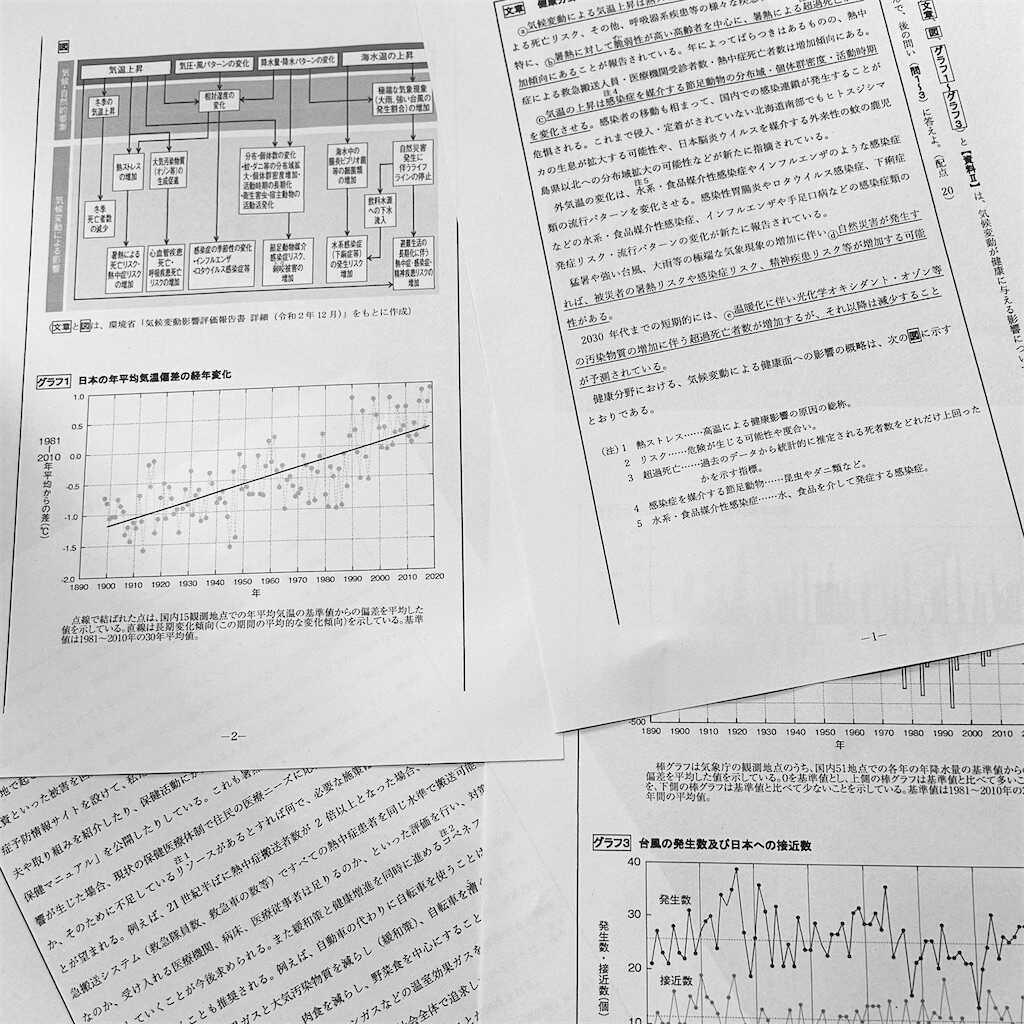

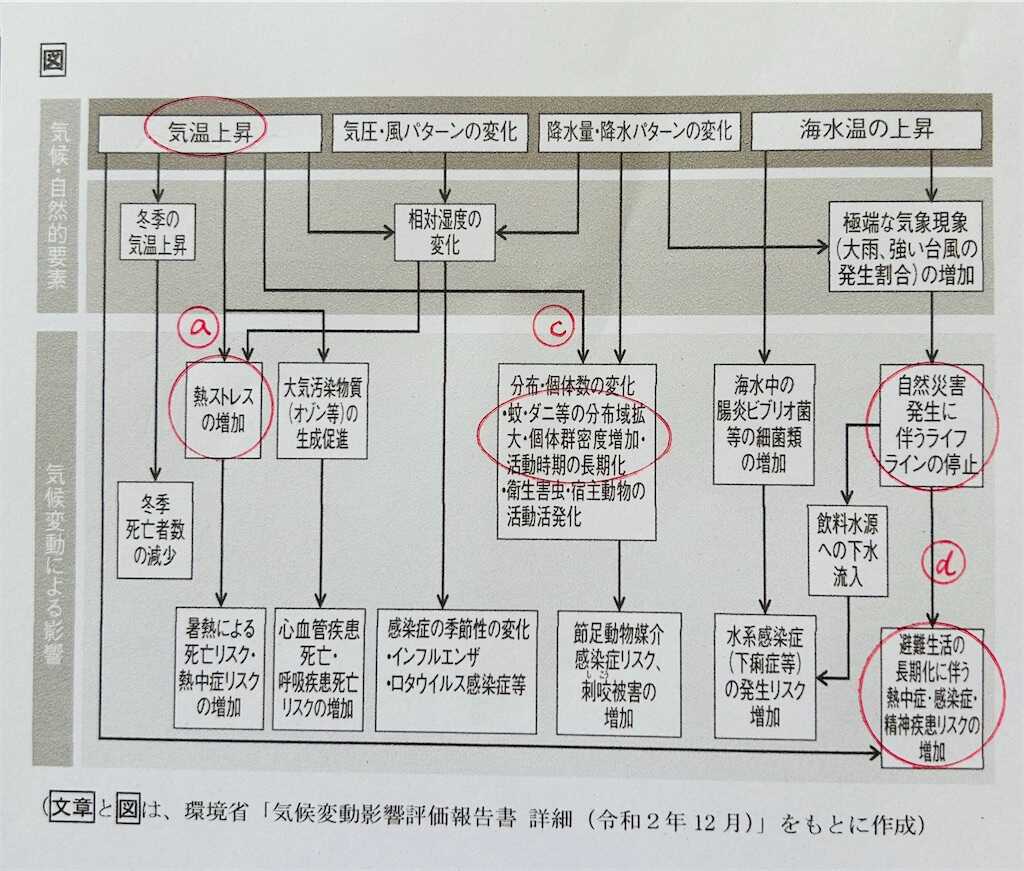

- 【図】「気候・自然的要素」と「気候変動による影響」の因果関係

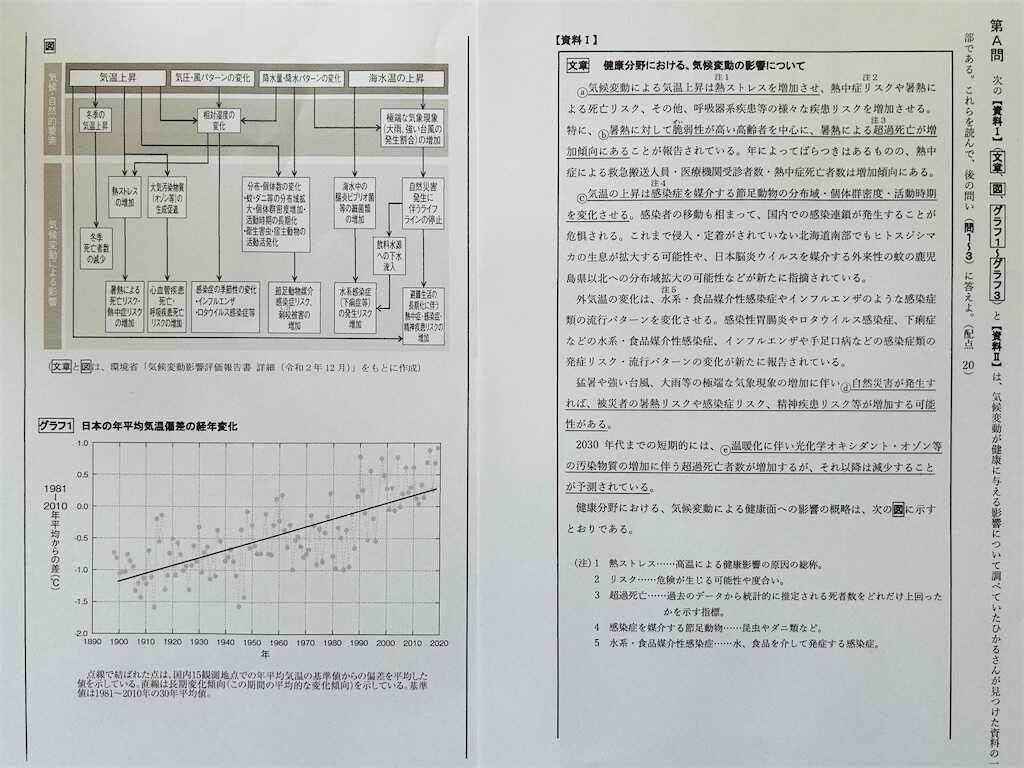

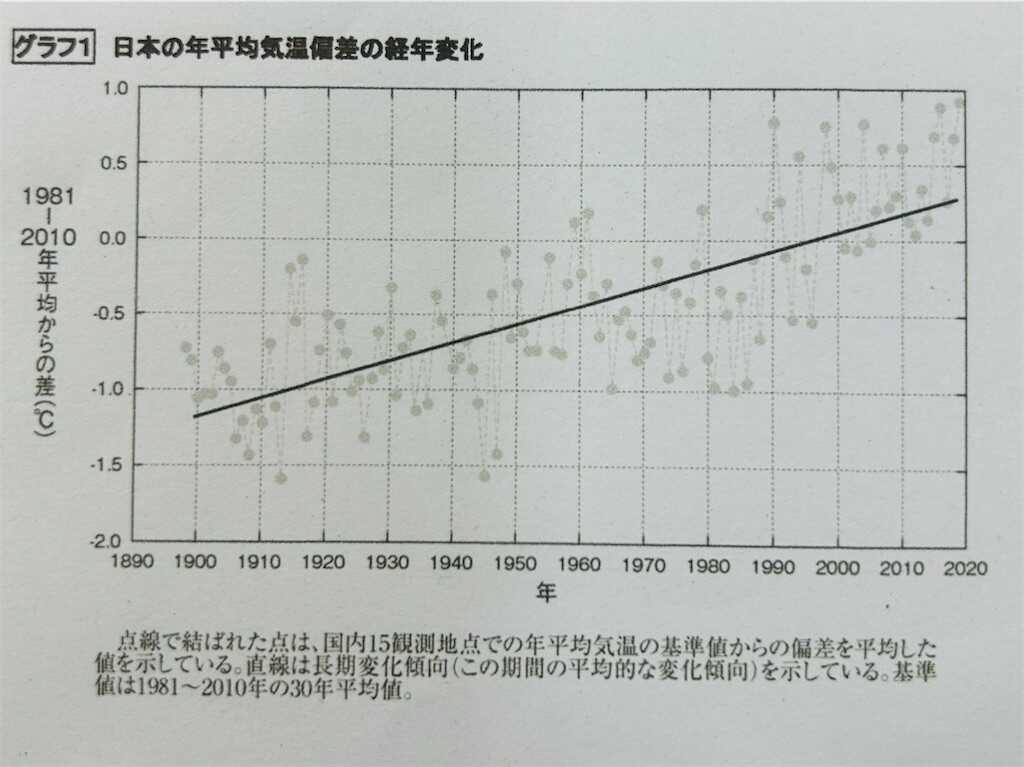

- 【グラフ1】日本の年平均気温偏差の経年変化

- 【グラフ2】日本の年降水量偏差の経年変化

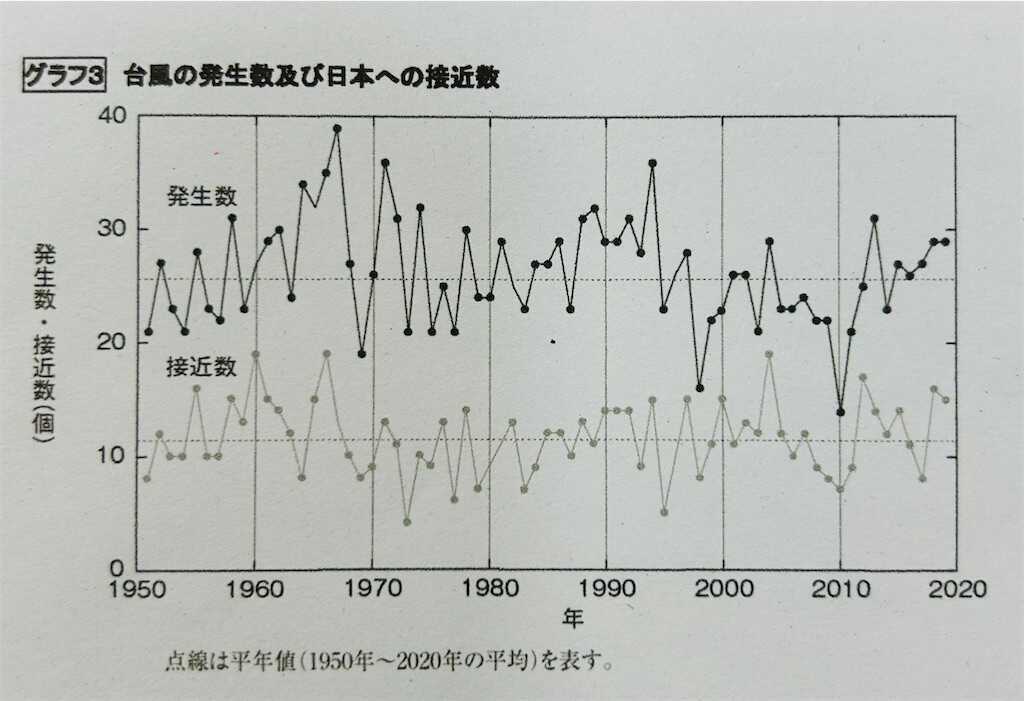

- 【グラフ3】台風の発生数及び日本への接近数

- 【文章2】橋爪真弘「公衆衛生分野における気候変動の影響と適応策」

上記1~5が【資料Ⅰ】、6が【資料Ⅱ】として与えられています。

いろいろな資料を読む必要がありますね。。

以下では、各設問をどのように解いていけばよいのかについて述べたいと思います。

問1(ⅰ)

【文章1】の下線部(a)~(e)の内容には、【図】では省略されているものが二つある。その組み合わせとして最も適当なものを一つ選べ。

- 肢1:(b)と(e)

- 肢2:(a)と(d)

- 肢3:(c)と(e)

- 肢4:(b)と(d)

- 肢5:(a)と(c)

まず、各下線部を抜き出してみます。

- (a)「気候変動による気温上昇は熱ストレスを増加させ」

- (b)「暑熱に対して脆弱性が高い高齢者を中心に、暑熱による超過死亡が増加傾向にある」

- (c)「気温の上昇は感染症を媒介する節足動物の分布域・個体群密度・活動時期を変化させる」

- (d)「自然災害が発生すれば、被災者の暑熱リスクや感染症リスク、精神疾患リスク等が増加する可能性がある」

- (e)「温暖化に伴い光化学オキシダント・オゾン等の汚染物質の増加に伴う超過死亡者数が増加するが、それ以降は減少することが予測されている」

これらの内容が【図】の中にあるかどうかを確認します。

この通り、(b)と(e)についての矢印がありませんので、肢1が正解になります。

時間をかければ当たる問題ではあります。とはいえ、短時間で解くとなると、ポイントをおさえた読み方をしたいところです。

「○○は」という表現に着目

ここで【図】を振り返ってみますと、矢印(→)の関係(因果関係)が示されています。なので、まずは【文章1】の下線部について、因果関係に目を向けた読み方をするのが得策です。

- (a)「気候変動による気温上昇は熱ストレスを増加させ」

- (c)「気温の上昇は感染症を媒介する節足動物の分布域・個体群密度・活動時期を変化させる」

これらはいずれも「気温(の)上昇は……」という話であり、「気温が上がったという原因」から生じた変化を示しています。【図】の「気温上昇」から出ている矢印を確認すれば、(a)と(c)の二つを一気にチェックすることができます。

「何の話をしているのか」を示す「○○は」という表現。これに着目する習慣がある人は、すばやく(a)と(c)の矢印を見つけることができるでしょう。

本問は「【図】で省略されているものを選ぶ」というものですので、(a)や(c)が含まれている選択肢は答になりません。この時点で、肢1と肢4にしぼられます。

- 肢1:(b)と(e)

- 肢4:(b)と(d)

(b)を調べたところで、「肢1か肢4か」は決まりません。そのため、(d)、(e)を検討することになります。

- (d)「自然災害が発生すれば、被災者の暑熱リスクや感染症リスク、精神疾患リスク等が増加する可能性がある」

- (e)「温暖化に伴い光化学オキシダント・オゾン等の汚染物質の増加に伴う超過死亡者数が増加するが、それ以降は減少することが予測されている」

「(d)が含まれている肢4」は不正解

「自然災害の発生 → リスクの増加」という因果関係に目を向ければ、【図】の中から(d)を見つけられるでしょう。結果、(d)が含まれている肢4は不正解、つまり肢1が正解ということになります。

とはいえ、【図】にはいろいろな情報が書かれていますので、このやり方はそれなりに時間がかかります。

「(e)が含まれている肢1」が正解

また、「指示語」を丁寧に読む習慣を身につけている人は、「【図】の中に(e)が入っていない」ということにすぐ気づくことができます。

【文章1】の(e)を含む文を確認すると、「2030年代までの短期的には、温暖化に伴い……増加するが、それ以降は減少することが予測されている。」となっています。(e)中の「それ以降」が「2030年代以降」を意味するため、(e)は「2030年代までの話」と「2030年代以降の話」をしている状態です。しかしながら、【図】には「○○年」といった「いつの話か」を示す情報が書かれていません。

指示語が出てきたら指示内容を確認する習慣。これを身につけている人であれば、「【図】の中に(e)が入っていない」ので肢1が正解であるとすぐに判断することができます。

どういう人が解きやすいのか

「何の話をしているのか」を示す「○○は」という表現に目をとめる習慣。

指示語があれば指示内容を確認する習慣。

これらを身につけている人であれば、すばやく正解にたどり着ける問題になっています。

問1(ⅱ)

【図】の内容や表現の説明として適当でないものを一つ選べ。

- 肢1:「気候変動による影響」として環境及び健康面への影響を整理して図示し、【文章1】の内容を読み手が理解しやすいように工夫している。

- 肢2:気温上昇によって降水量・降水パターンの変化や海水温の上昇が起こるという因果関係を図示することによって、【文章1】の内容を補足している。

- 肢3:「気候・自然的要素」と「気候変動による影響」に分けて整理することで、どの要素がどのような影響を与えたかがわかるように提示している。

- 肢4:「気候・自然的要素」が及ぼす「気候変動による影響」を図示することにより、特定の現象が複数の影響を生み出し得ることを示唆している。

- 肢5:気候変動によって健康分野が受ける複雑な影響を読み手にわかりやすく伝えるために、いくつかの事象に限定して因果関係を図示している。

正解は肢2。

【図】の中では、「気温上昇」、「降水量・降水パターンの変化」、「海水温の上昇」が並列的に示されています。なので、「気温上昇によって降水量・降水パターンの変化や海水温の上昇が起こるという因果関係を図示」(肢2)の部分が不適です。

「キーワードの有無を確認する」だけではなく、情報と情報の関係性を意識する必要があります。この問題について言えば、日頃から「因果関係」や「並列関係」を意識した読み方ができている人は、正解にたどり着きやすいのではないでしょうか。

問2

次のア~エの各文は、ひかるさんが【資料Ⅰ】、【資料Ⅱ】を根拠としてまとめたものである。【凡例】に基づいて各文の内容の正誤を判断したとき、その組み合わせとして最も適当なものを一つ選べ。

- ア:気候変動による気温の上昇は、冬における死亡者数の減少につながる一方で、高齢者を中心に熱中症や呼吸器疾患など様々な健康リスクをもたらす。

- イ:日本の年降水量の平均は1901年から1930年の30年間より1981年から2010年の30年間の方が多く、気候変動の一端がうかがえる。

- ウ:台風の発生数が平年値よりも多い年は日本で真夏日・猛暑日となる日が多く、気温や海水温の上昇と台風の発生数は関連している可能性がある。

- エ:地球温暖化に対して、温室効果ガスの排出削減を目指す緩和策だけでなく、被害を回避、軽減するための適応策や健康増進のための対策も必要である。

【凡例】には、「正しい」や「誤っている」のほか、「判断できない」も入っています。「【資料】から言えることは何か」を考えないといけません。「根拠の射程」を意識した読み方が要求されています。

選択肢は次の通り。

- 肢1:ア 正しい イ 誤っている ウ 誤っている エ 判断できない

- 肢2:ア 誤っている イ 判断できない ウ 誤っている エ 誤っている

- 肢3:ア 正しい イ 誤っている ウ 判断できない エ 正しい

- 肢4:ア 誤っている イ 正しい ウ 判断できない エ 正しい

- 肢5:ア 判断できない イ 正しい ウ 判断できない エ 誤っている

練習としてはア~エを一つ一つチェックしていく方法も有効でしょうが、ここでは割愛します。

ア~エの4項目について、それぞれ「正しい・誤っている・判断できない」の3通りがありますので、全通りを計算すると、3(通り)×3(通り)×3(通り)×3(通り) = 81(通り)になります。選択肢は5つしかありませんので、81通りも考えるのは、手間と時間のかけすぎです。

解き方の一つを紹介しましょう。

アに関しては、【文章1】の第一段落と【図】の気温上昇から出ている矢印をチェックすれば、同様のことが書かれていますので、「正しい」と判断することは難しいことではありません。また、【文章1】と【図】については、すでに問1を解く際に確認しているはずですので、アを「正しい」と判断するのに時間もほとんどかかりません。

この時点で、肢1と肢3にしぼられます。

- 肢1:ア 正しい イ 誤っている ウ 誤っている エ 判断できない

- 肢3:ア 正しい イ 誤っている ウ 判断できない エ 正しい

いずれもイは「誤っている」なので、この二つの肢から選ぶという観点で言えばチェック不要です。見直し時に確認できればよいでしょう。

ウかエ、どちらをチェックしても構いませんが、「こういうパターンもあるんだよ」ということを説明したいため、ここではウの検討をしたいと思います。まずは、その内容を確認しましょう。

- ウ:台風の発生数が平年値よりも多い年は日本で真夏日・猛暑日となる日が多く、気温や海水温の上昇と台風の発生数は関連している可能性がある。

台風の発生数についての文ですが、これについては【グラフ3】が資料となります。

このグラフは台風の発生数と接近数を表したものですが、ここでは真夏日・猛暑日の日数について一切触れられていません。とはいえ、横軸に「○○年」とありますので、他の資料を参照し、「台風の発生数と真夏日・猛暑日の日数の関係」を確かめる必要があります。

気温に関しての資料は【グラフ1】なので、見てみましょう。

ここにも「真夏日・猛暑日の日数」についてのデータが含まれていません。文章等の他の資料についても同様で、「真夏日・猛暑日の日数」に関して、資料からは明らかになりません。

したがいまして、このウの記述は「判断できない」ため、正解は肢3。

この問題を通じて受験生にお伝えしたいのが、どのように資料をチェックしたのかというプロセスです。

「台風の発生数」についての【グラフ3】を確認

↓

「真夏日・猛暑日の日数」について調べるために他の資料を確認

「何を調べたいのか」を考え、つまり調べる目的を定めた上で、資料に目を通すのがポイントです。このとき、探究活動等で調べものをした経験値が生きてくるでしょう。

問3(ⅰ)

【資料Ⅱ】を踏まえて、レポートの第3章の構成を考えたとき、【目次】の空欄「 X 」に入る内容として最も適当なものを一つ選べ。

- 肢1:熱中症予防情報サイトを設けて周知に努めること

- 肢2:保健活動にかかわる人向けのマニュアルを公開すること

- 肢3:住民の医療ニーズに応えるために必要な施策を特定すること

- 肢4:現行の救急搬送システムの改善点を明らかにすること

- 肢5:縦割りになりがちな適応策に横のつながりをもたらすこと

【目次】の空欄「 X 」がある箇所は次の通りです。

第3章 気候変動に対して健康のために取り組むべきこと

a 生活や行動様式を変えること

b 防災に対して投資すること

c 「 X 」

d コベネフィットを追求すること

【資料Ⅱ】の中で、各選択肢の内容がどのように表現されているのかを確認します。ここで注意すべきポイントは、文章の構造、話の流れです。

以下では、【文章2】の話の流れを示します。

生活・行動様式の変更(a)や防災への投資(b)

↓例えば

熱中症予防情報サイトの開設(肢1)

保健活動にかかわる人向けのマニュアル公開(肢2)

↓また

住民の医療ニーズに応える施策の特定(肢3)

↓例えば

現行の救急搬送システムの評価(肢4)

↓また

コベネフィットの追求(d)

↓

縦割りになりがちな適応策に横のつながりをもたらす(肢5)

a、b、dと並ぶ情報は肢3であり、これがc(「 X 」)の内容になります(正解は肢3)。他の肢の内容は、a〜dの説明として示された情報です。

注意すべきは、肢1~5について、いずれも文章中に書かれているということ。「書かれているものを探す」という安易な解き方では対応できません。「文章全体の中で、どのような役割を与えられた言葉なのか」を考える必要があります。

本問を解くときの鍵は、「また」と「例えば」です。たくさんの字が書かれている中で、この2、3文字に目をとめるのは簡単なことではありません。受験生の方には接続語に目をとめるトレーニングを意識的に行ってほしいと思います。

問3(ⅱ)

ひかるさんは、級友に【目次】と【資料Ⅰ】【資料Ⅱ】を示してレポートの内容や構成を説明し、助言をもらった。助言の内容に誤りがあるものを一つ選べ。

「的外れな助言を見抜く」というのは、日常生活上でも難しいことだと思います。ここでは正解の肢の表現を紹介し、どのように「助言の内容に誤りがある」と判断するべきなのかを示したいと思います。

まず、次の肢2が正解、つまり「助言の内容に誤りがある」ものです。

- 肢2:第1章のbの表現は、aやcの表現とそろえたほうがいいんじゃないかな。「大気汚染物質による感染症の発生リスクの増加」とすれば、発生の原因まで明確に示すことができると思うよ。

【目次】の第1章の部分は次の通り。

第1章 気候変動が私たちの健康に与える影響

a 暑熱による死亡リスクや様々な疾患リスクの増加

b 感染症の発生リスクの増加

c 自然災害の発生による被災者の健康リスクの増加

aやcでは「○○による」という表現が使われており、原因が明示されています。これらと比べると、bは、結果だけが示された状態ですので、人によっては「ん?」となる書き方でしょう。この観点からすると、肢2の第1文目のアドバイスは「誤り」とは言えません。

肢2の第2文目では、原因を明示する改善案として「大気汚染物質による感染症の発生リスクの増加」が挙げられています。この提案が【資料Ⅰ】と【資料Ⅱ】を踏まえたレポートの【目次】としてふさわしいのかを検討しないといけません。

まず、【資料Ⅰ】の【文章1】において、感染症の話がどのように出てきているのかを確認しましょう。

- 「気温の上昇は感染症を媒介する節足動物の分布域・個体群密度・活動時期を変化させる。感染者の移動も相まって、国内での感染連鎖が発生することが危惧される。」

- 「外気温の変化は、水系・食品媒介性感染症やインフルエンザのような感染症類の流行パターンを変化させる。」

いずれも大気汚染物質について触れていませんので、原因を大気汚染物質に限定した肢2の助言は「誤り」と言えます。

また、【資料Ⅰ】の【図】の中から「大気汚染物質」を探すという解き方もあります。【図】の中で「大気汚染物質」から出ている矢印は一つだけであり、これは「心血管疾患死亡・呼吸疾患死亡リスクの増加」につながっています。「感染症」ではありませんので、この観点からも肢2の助言は「誤り」となります。

これからの大学受験勉強

長くなりましたが、共通テスト国語の大問3(実用的な文章)の試作問題(A問題)の解答・解説は以上となります。

「評論文」や「小説文」と異なる難しさが「実用文」にはあります。あちらこちらの資料を参照しないといけません。忙しいですよね。。

共通テスト国語の大問3は、新傾向入試を象徴するものです。「今後の大学入試ではどのような力を試したいのか」や「これから大学に入る人にはどのような力を身につけてほしいのか」を示すメッセージのようなものだと考えられます。

制限時間内にさまざまな情報を処理しないといけませんし、そのためには情報を正しく整理する力が欠かせません。また、根拠を考える必要性も上がっています。

受験勉強において、「覚える」というよりは「訓練する」という側面がますます強くなってくるのではないでしょうか。

(吉崎崇史)