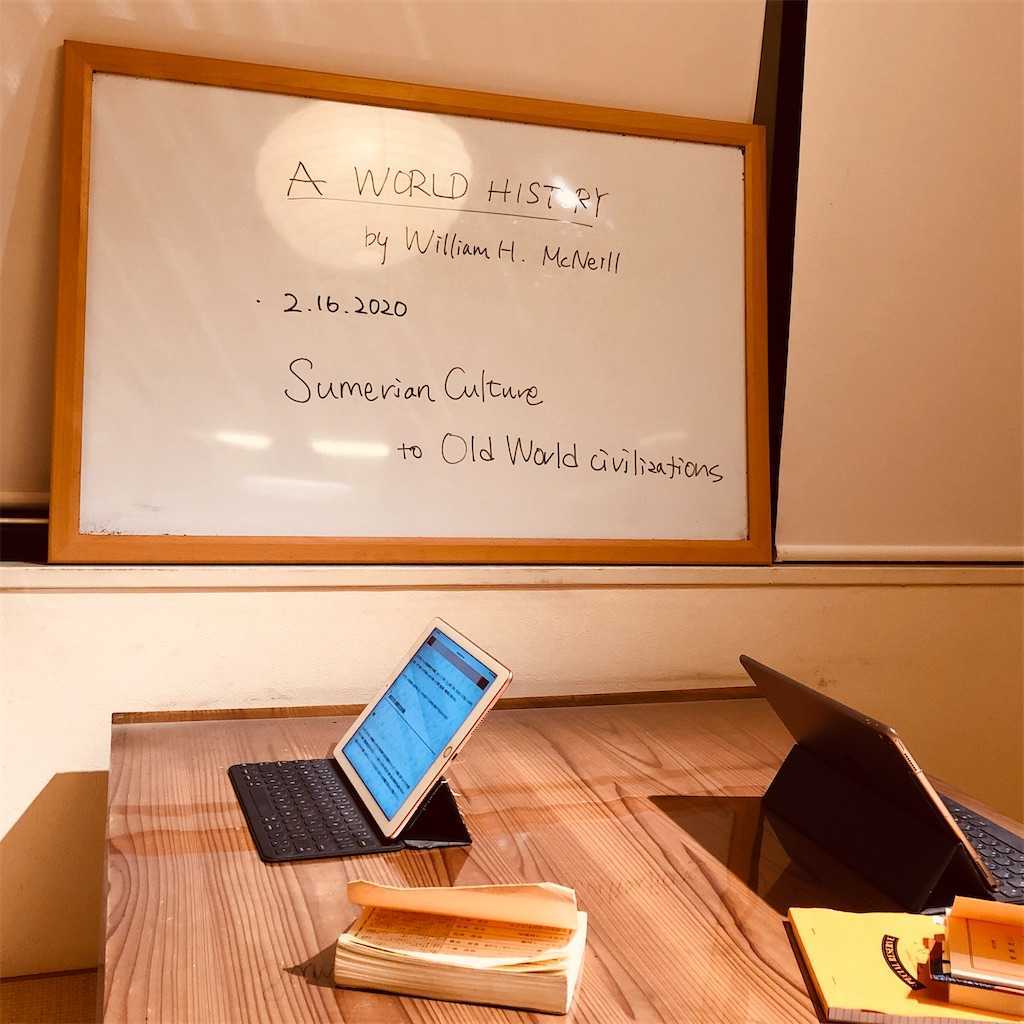

2020年2月16日(日曜)に「【読書会】マクニールの『世界史』を読む」の第2回目を実施しました。

今回の内容は、シュメル文明がどのような影響を及ぼしたのか。発表者は、ロジカルノーツAdministratorの鈴木順一。

以下では、鈴木の発表後に交わされた言葉を一部紹介させていただきます。

犂(すき)について

「犂(すき)の発明が人の生活に与えた影響の大きさについては考えさせられました。これまで鍬と犂を特別区別していたわけではないのですが、今回、犂というものについて深く考えることになったのは大きな収穫でした」

「『犂』という漢字を改めて見てみると『牛』が入ってますよね、『あっ、牛なんだ』と思いました。動物の力、人の力ではないものを使って生活レベルを向上させたことは、人類にとって大きな意味をもったのだろうと感じます」

「発表の中で触れられた犂とAIの話には『なるほど』と思いました。牛もAIも人力を超えるものですしね」

「AIについて否定的な意見をよく聞くんですよ。『人の仕事を奪う』って。でも、それって人が楽をする、他のことができるってことですよね。これって犂が発明された当時にも当てはまるのかなあと感じました。『私は自分の手で農耕したいんだ、牛に頼りたくないんだ』って思った人もいたんじゃないのかなあと。そういう人がどのように犂と向き合ってきたのかは気になります」

「AIに否定的な見解ってそんなに多いのですか。私の業界では『早くAIを育てよう』という感じです。人間の手数を減らして業務を効率化しないと過労死するという意識が強いです。人の思惑が絡む業界ですので、相手のことをどの程度信用してよいのかという判断もしなければならなくて、そのようなときには議論や対話して見極めないといけないのですが、そういうことに人間が集中できる環境をつくるという意味でもAIに期待するところが大きいです」

ファラオについて

「ファラオが人ではなく神だとされていたのは、シュメルと大きく違うポイントだなあと感じました」

「シュメルのときの神官は、神そのものではなく、神にアクセスできる人でしたよね。このとき、神官の言葉に文句があっても『まあ、神が言ってるんだから仕方ないか、この人が悪いわけじゃないし』みたいなところがあると思うんですよ。でも、ファラオの場合は直接的な反発が起こりそうな気がするんですよね」

「そうですね。『私は神である』とするのは求心力の面では強いでしょうけど、反発が生じたときに『いや、あれは神が言ってたんだよ』という言い訳ができなくて、諸刃の剣みたいなところがありますよね」

「エジプト映画に登場するファラオってとにかく怖いんですよ。残酷で、仮面の下に人がいるってことすら思わせないような描かれ方で。人とは違うということを示すためなんでしょうか」

法について

「ハンムラビの法典が登場しましたね。現代社会とのつながりがはっきりとした形で出てきました」

「人が統べると強いもの勝ちの殺戮が起こりかねませんし、法が統べるのはよいことだと思います」

「法って怖いですよね。人じゃないから言い訳無用な感じで。人の上に存在するものという意味ではファラオ=神の思想に近い気がします」

「法による予測可能性というのは大きいですね。予測可能だからこそ人を信用できますし。予測可能性を示す姿勢が尊ばれるのは現代にも通ずるポイントだと感じました」

中央集権の弱さについて

「エジプト文明の古王国と中王国の対比が考えさせられました。中央集権的な社会は一貫性があってある種の洗練にもつながるんでしょうけど、何か危機的状況が起こるとすべてが消える。各地方に文化、富、人材が分散する社会は永続性という意味では強いですね」

「いま地方分権的なシステムを確立していこうという流れがあるように感じるのですが、歴史が教訓になっているのかと思いました」

「人間の社会は自然の脅威の前では無力になることも少なくないですしね。ポンペイ・ベスビオ山のケースにように、社会や文化が丸ごとひとつ消えてしまうこともありますし」